矯正治療では、治療前に親知らず(第三大臼歯)を抜歯していただくことがよくあります。特に親知らずが口に中に萌えて来ないで埋まったままになっていたり、骨の中で横に向いてしまっていたりすると、ほとんどの場合抜歯が必要になります。患者さんの中には、萌えてもいない親知らずをなぜ抜かないといけないのかと疑問に思われる方がおられるかもしれません。今回は、埋まったままの親知らずをなぜ抜く必要があるのかについて説明したいと思います。

矯正治療では、治療前に親知らず(第三大臼歯)を抜歯していただくことがよくあります。特に親知らずが口に中に萌えて来ないで埋まったままになっていたり、骨の中で横に向いてしまっていたりすると、ほとんどの場合抜歯が必要になります。患者さんの中には、萌えてもいない親知らずをなぜ抜かないといけないのかと疑問に思われる方がおられるかもしれません。今回は、埋まったままの親知らずをなぜ抜く必要があるのかについて説明したいと思います。

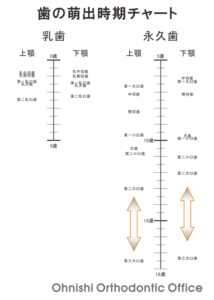

そもそも親知らずはどれくらいの時期に萌えて来るのかと言うと、およそ17歳頃に萌えて来ることが多いのですが、かなりのばらつきがあり30歳頃に萌えて来る方もおられます。親知らず以外の歯はどうかというと、乳歯は、乳中切歯が8か月頃から萌え始め、そこからおおむね半年に1本程度のペースで歯が萌えて来て、最後に第二乳臼歯が2歳半頃に萌出して乳歯列が完成します。

永久歯は、6歳頃に第一大臼歯(6歳臼歯)が萌え始じめ、そこからおおむね1年に1本程度のペースで歯が萌えて来て、第二大臼歯(12歳臼歯)が12歳頃に萌出して来ます。親知らずが17歳頃に萌えて来ますので、12歳臼歯が萌えて来てからかなり間隔が開いて萌出して来ることが分かっていただけると思います。それまで1年に1本程度のペースで萌えて来ていたのが、親知らずだけ極端に遅く萌えてくることになります。ではなぜ親知らずだけ遅れて萌えて来るのでしょうか?

顎や骨の成長は、男性でおおむね15~16歳、女性で13~14歳頃に止まってくることが多いです。もちろんそれ以上に成長が続く方もおられますが、総じて親知らずは顎骨の成長が止まってから萌えて来ることが多いことになります。歯が萌出するためには、その萌えるスペースが必要になりますので、仮に成長に合わせて親知らずの萌出スペースができると考えると、12歳臼歯が萌えた後に13~14歳頃に萌えて来てもよさそうですが、現実はそうなっていません。ということは、親知らずは成長に合わせて萌えて来ているのはではなく、違う理由で萌えて来ているのはないかと推察できます。すなわち親知らずと親知らず以外の歯では、歯としての役割が少し異なっているのではないかと考えれます。

一般的に12歳臼歯が萌え揃うと、大人の歯並びが完成となります。現代の食べ物は軟食で、あまり咬む必要がなく、細かく咬んだりすり潰したりしなくても飲み込める物がほとんどです。しかし人類がまだ狩猟などをして原始的な生活をしていた頃は、食べ物は食いちぎったり、何度も咬んで細かくすり潰さないと飲み込めない物がほとんどであったと考えれます。そうすると現代人に比べ、歯がすり減る速度が極端に早く、歯がどんどん小さくなってしまいます。歯の頭(歯冠)がすり減って小さくなるばかりではなく、歯の横の部分(隣接面)も、硬いものを咬む揺さぶられる力によってどんどん削られてしまいます。そうすると、12歳臼歯から12歳臼歯までの歯並びの長さ(歯列弓周長)が、どんどん短くなっていくことになります。歯列弓周長が短くなればなるほど、咀嚼能力が低下してしまい、生存能力が低下することになってしまいます。それを補うために親知らずが萌えて来るわけです。すなわち短くなってしまった歯列弓周長を補うために親知らずが萌出し、粗食能力の低下を補っていたわけです。逆に言うと、現代人では歯列弓周長が短くならないために、親知らずの行き場が無くなってしまい、骨の中で埋まったままになったり、横に向いてしまったりしてしまうようになったというわけです。

もちろん現代人の顎の大きさが食生活や生活習慣の変化により、徐々に小さくなって来ており、親知らずの萌えるスペースがそもそも無くなって来ていることも大きな要因の一つです。萌出スペースが無いにも関わず、親知らずはなんとか萌えて来ようとし続けます。スペースが無い場所に無理やり親知らずが萌えて来たとすると、その皺寄せがどこかに行ってしまっていることになります。その結果として、奥歯が斜めに傾いたり、前歯がガタガタしてきたり、前歯が前に出てきたりすることになってしまうわけです。矯正治療後にそのようなことになってしまうと、元も子もありません。

折角矯正治療するのであれば、治療後に後戻りしないようにできることは極力しておいた方がいいと思います。萌えていない親知らずを抜くのは、矯正治療した後の綺麗な歯並びができるだけ長持ちするように、予防的な処置であることをご理解いただければと思います。

2025月10月26日

院長 大西 秀威